“国家大事,在祀与戎”,清代承德地区大量的坛庙建设,真实地反映了当地的官民信仰,并呈现出其自身特点。

(一)政府导向下文神、武神信仰

在承德地区众多的坛庙中,关帝庙主要以“安邦守土”的作用伫立于热河大地,文庙以“教化润民”为修建目的,其中供奉的神祇分别是承德地区“文神”、“武神”之代表。这两类坛庙的建设,实际上均离不开政府的导向。

承德当时地处塞外,“前代声教所不及,边关之氓不见通都大邑礼乐威仪之盛非一日也”[3]562,但是由于当地独特的景观与地理位置,受到了康熙帝的青睐,经过康熙、乾隆等统治者的建设,承德俨然发展成为塞外一大都会。这段历史,在乾隆四十三年重修关帝庙的碑文中有载:

自圣祖肇启山庄,成都成邑,朝宗辐辏,万国会同;我皇上觐扬光烈,四十五年以来开辟疆宇二万余里,自蒙古诸王公、喀尔喀及四卫拉特、回部诸藩等,莫不倾心托命,奔走俯伏,来享来庭。于是承德为古北口外一大都会,将山川灵淑之气蕴于古而发于今耶;抑天眷有德,圣天子赫声濯灵,“薄言震之,莫不震叠”者也。夫制礼以作民敬也,立庙以作民诚也。[3]562

诚如碑文所载,经过康、雍、乾三世的建设,承德地区政治和经济都取得了长足地发展,礼乐之兴刻不容缓,清廷于乾隆四十一年动工修建文庙,以期立教化民。文庙是祭祀先师孔子的场所,陪祀者是孔门诸多弟子(颜子、子思、曾子、孟子等)以及历朝历代之纯儒(董仲舒、诸葛亮、陆挚、范仲淹、欧阳修、周敦颐、程颢等)。热河文庙于乾隆四十四年五月建成,所祀对象与京师及曲阜文庙一致,建成之时乾隆皇帝正驻跸热河,亲自参加释奠礼,并做诗纪念此盛事,诗云:

圣祖於斯避暑曾,养恬乐利被黎蒸。闾阎此日较前盛,礼乐百年以后兴。爰建庙堂欣庆落,载因释奠仰依凭。菁莪雅化捷影响,已有庠间俊秀升。[3]540

乾隆皇帝在诗文中既肯定了承德地区的飞速发展,也表明了此地需要复兴文化的急迫程度,文庙设有专署来教化当地民众,对儒家礼乐文化的传播起到了积极作用,继而为国家甄选人才打好了基础。文庙的建置,是统治阶级立教化民导向下的产物,归根结底是对孔子以及儒家文化的尊崇,借祭祀先师来达到教化与培养的目的,为地方文化服务,因此我们可视之为文神信仰系统。

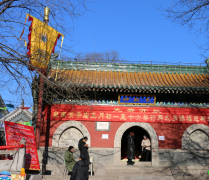

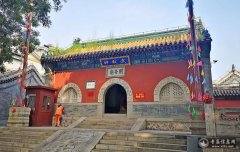

关帝庙

与此同时,在政府导向下还建造了一批有特殊意味的坛庙,而关帝庙就是其中一种。清代学者梁章钜《楹联三话》卷上“武庙戏台联”条云:“相传每朝之兴,必有尊神为之护国,前明为岳忠武,我大清则奉关帝为护国。二百年来,武功之盛,震叠古今。神亦随地显灵,威震华夏。故朝廷尊崇封祀,漾溢寰区。”[5]261-262梁氏一语道出了清代统治者对关羽最重要神职——护国神的认定,这也是清代神州大地大肆建置关帝庙的重要原因。[6]3根据文献记载,承德地区在清代建造了大量的关帝庙,其中简易者为民众自发建造,规模宏大者为敕建。乾隆四十三年,敕令重修丽正门右侧的关帝庙,“改易黄瓦,殿宇崇闳,规制大备。”[3]562梁国治在《关帝庙碑记》中对动工的目的以及工程历时等进行了记载:

庙貌之成,可以见国家裒崇忠义,凛乎纲常名教之大焉,可以使远近更易观听,动其严威俨恪之忱焉。秩祀之修,庸可已乎?工经始于乾隆四十四年五月,越明年五月工竣,凡用银五千八百九十三两有奇。新庙既成,文武吏士邦人咸喜,而蒙古外藩岁时朝觐者亦得展礼庑下,以申畏神服教之诚,以昭文德武功之盛。[3]562

这段资料,清楚地说明了敕修关帝庙之用意,借褒扬关帝之忠义,起教民化俗之功用。关羽作为西蜀大将,他勇冠三军,义薄云天,应该说在他的辅助下,刘备才能成就其三分之一天下的功业,所以长期以来,关羽在民众心中一直是以保国护君的形象流芳后世。因此,清代关帝崇拜达到顶峰以后,关帝庙的修建本身就是以护国、护城为主要目的,雍正十年在承德西南街修建的关帝庙,匾额即为“忠义伏魔”,这四个字的寓意不言而明。同时,清廷于每年春秋及五月十三日遣官致祭,已成定制。虽然大多数关帝庙以政府导向为主,但实际上关帝信仰在民间的影响十分广泛,韩国学者朴趾源于乾隆四十五年随使团入清,他以一个外国人的角度记载:“关帝庙遍天下,虽穷边荒徼,数家村坞,必崇侈栋宇,赛会虔洁,牧竖馌妇,咸奔走恐后。”[7]347根据一些发愿文内容来看,关帝除了作为“武神”护城以外,还可以满足普通民众所发祛病消灾、增财增寿的祈愿。可见,关帝信仰在清代达到了官民的高度统一。